ヘルステックとは?基本知識と活用方法を知る

- [更新日]2022/05/30

- [公開日]2019/05/30

- 16656 view

目次

ヘルステックとは?基本知識と活用方法を知る

この数年、既存のビジネスにテクノロジーを活用することでイノベーションを起こす流れが世界的に活発になっています。

リカイゼンは、多数のシステム開発実績のある開発会社を無料でご紹介いたします!

お電話でのご相談は

03-6427-5422

ヘルステックとは、HealthcareとTechnologyを掛け合わせた造語になります。

お電話でのご相談は

03-6427-5422 まず、ヘルステックについて、どのようなヘルスケアがあり、テクノロジーはどのような技術が考えられるのかを整理します。

・医療

・クラウド では、具体的にヘルステックによって生み出される新サービスについて検証します。

診療後に服薬されると、「お薬手帳」が配布されます。これの電子化です。

今後、高齢化社会に突入すると、医療機関へ通院できない在宅患者が増えると予測されています。

医療分野では、多くの医療機器がシステムとして進化しています。

一般的にモノのインターネットをIoTと言いますが、医療分野特有の表現として「IoMT」というものがあります。

今後、益々高齢者の介護が増加する中で、介護職員不足はとても深刻な問題です。そこで注目されているのが「介護支援ロボット」です。

ウエアラブルデバイスは、身に着けるコンピュータの役割を担っており、Apple Watchが代表的です。

お電話でのご相談は

03-6427-5422

以前は、プレイヤーが限定されていた医療業界ですが、ヘルステックの考え方が広がる中で、異業種からの参入もあって盛り上がりを見せています。 ここでは、ヘルステックの領域において特におすすめしたいシステム開発会社を5社紹介します。

https://rekaizen.com/company/ice

https://rekaizen.com/company/avanza

https://frogwell.co.jp/corporation/

http://www.j-effect.co.jp/service/itsolutions/

https://8bit.co.jp/outline/

今回は、業界内外で注目を集め盛り上がりを見せる「ヘルステック」について解説してきました。

それは、「◯◯×テクノロジー」で◯◯テックという言い方です。

今回は、「ヘルステック」について基本的知識と合わせて活用方法に関する解説を行います。

ヘルステックは、人間誰でも関係することになりますので、とても興味深いものばかりです。

リカイゼンにお任せください!

まずはご相談からも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

受付時間:平日10:00〜18:30

ヘルステックとは

ヘルステックの概念は、病気の予防や健康管理、診療後のアフターケアのサービスが主な対象になります。

個人の医療情報の電子化が進んだことで「電子カルテシステム」による医療機関同士の共有、医療ビッグデータの利活用が可能になりました。

他の業界に比べてICT化が遅れていると言われている医療業界ですが、ICT化は徐々に進展しはじめ、その鍵を握るのがヘルステックと言えます。

ヘルスケア分野にテクノロジーを導入し活用することで、個々人に関係している健康周り、未病予防に向けた管理が可能になります。

例えば、スマートフォンで遠隔受診を行う、薬を自宅まで届けてくれるなどの実現もその一つです。

ヘルステックの活用によって、医療の質の向上、医療費の抑制、医療が抱える課題解決が期待されています。

そして日本では、「2025年問題」というのを抱えています。

これは、団塊世代が後期高齢者となる75歳以上に突入する年です。

そこで予測される問題として、介護難民の急増です。これは、必要な介護を受けられない人たちです。

約3割は首都圏に住む高齢者になり、介護施設や介護師の数が足りない予測なのです。

現実的に、それらに携わる人を増やすにも限界があります。

そこで注目されているのがヘルステックになります。

ヘルステックは、日本以上に世界では注目度の高い分野であり、とても研究が進んでいる分野でもあります。

受付時間:平日10:00〜18:30

ヘルステックが生み出す新たなサービス

ヘルスケア

・創薬

・介護

・予防

・QOL

テクノロジー

・モバイル

・AI

・IoT

・ウエアラブルデバイス

安全な服薬を可能へ

お薬手帳には、服薬している薬の名前や使い方、アレルギーなどの情報が記載されています。それらが一つのクラウド上で管理され、個人ではスマートフォンなどで閲覧管理できることで、本人がどこにいても確認をすることができます。

生活エリアから外に出る旅行時や、日常生活が崩れる災害時などで役に立てることができます。遠隔診療サービス

その場合でも、スマホやタブレットなどからビデオチャットを通して医師の診断を受けられるようにすることも可能です。

遠隔診療サービスの中には、医療機関への診療予約、診療、処方箋や薬の受け取りまでを全て電子化されて完結できるサービスもあります。

特に離島や過疎地域などでは、注目度が高く需要があります。診断支援、病気進行予測

CT(断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)などもそれに当たります。

これらで取得した画像データ等で医師は診断することになりますが、見なければいけないものが膨大になり、医師への負担がとても大きくなってきました。

そこで、AI等を活用することで膨大なデータの分析が行えるようになります。

AIによって画像データ分析が行われいくつかの予測が医師へ伝えられると、医師はその内容を確認して診断する流れになります。

人間によって見落とされるかもしれない小さな病変も見つけることができる可能性が上がります。医療分野の「IoMT」活用

これは、Internet of Medical Thingsの略になります。

あらゆる医療機器やデバイスをヘルスケアとインターネットでつないで、リアルタイムでの医療、健康情報の収集や解析を可能にする技術、概念になります。

医療機器で取得したデータがクラウドへ転送されてデータ集積できることで、未病予防や健康維持などに活用することができます。介護支援ロボット

介護支援ロボットは、「介護支援」「自立支援」「コミュニケーション・セキュリティ」の3つに分かれます。

それぞれの介護需要によって支援できるロボットの種類も分類できるように開発が進められています。ウエアラブルデバイスの活用

ウエアラブルデバイスは、日々のバイタルをデータとして蓄積することで、健康変化や身体変化などをいち早く察知することが可能になります。ただ、医療機器に分類されるものではありません。

これまでの医療は、どちらかというと病気などを患い治療するための質向上がメインとして置かれていました。

しかし、テクノロジーによって「予防医療」への活用が増えています。

予防医療に役立てることで医療費削減につながるとも言われています。

また、介護に関する問題に役立てることで、課題として上がっている「介護離職」への解決につなげることもできます。

受付時間:平日10:00〜18:30

ヘルステックがもたらす新しい市場への期待

これまでの医療向上のための考え方から、人生100年時代に向けていかにして「健康寿命」が大切かという考え方が浸透しつつあることが、各業界からの参入理由の一つでもあります。

ヘルステックは、医療費削減を図りながら、医療の質を高めるだけではありません。

少子高齢化が進む中で、あらゆるシーンでビジネスチャンスがもたらされるとも考えられています。

また、ヘルステックの活用で従業員の健康維持、介護離職の防止へも役立てられると考えられています。

おすすめのヘルステックに強い会社5選

ICE株式会社

千葉市に本社を構えるシステム開発会社です。

ソフトウェアの開発が本業ですが及びにソフトバンクのロボットPepperの代理店なども行っている会社でございます。

ヘルステックの領域においては、開発実績があります。

1) 美容整形外科病院のダイエット食自動生成システム

2) 歯科医院のカルテ管理システム

3) ロボットによる診察受付システム

などの幅広い実績を持っております。

株式会社アヴァンザ

自社ソリューションのTAGMATCH(タグマッチ)、CABIMATCH(キャビマッチ)を含め、webシステム、組み込みシステムの設計から開発まで一気通貫でソリューションを提供しております。

ヘルステックの領域においては、医療系UHFタグ活用アプリの開発の経験があり、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの開発に強い会社です。

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社は東京都新橋区にあるシステム開発会社です。

医薬・医療機器メーカー・販売会社に特化したプロセスのコンサルティング及びにアウトーソーシングを提供しています。

株式会社エフェクト

東京都渋谷区にあるシステム開発会社です。

医療業界に特化しており、単にシステム開発だけではなく、エンジニアの派遣や電子カルテや医事会計システムなどのいわゆる医療ITの構築も行っており、幅広い分野でソリューションを提供しております。

株式会社8bit

東京都目黒区にあるシステム開発会社です。

webサイト、webサービスの企画・制作、スマホアプリの開発などをの各種システム開発を行っている会社です。

ヘルステックの領域においても、病院へ提供する危機管理システムの開発を行った実績などがあり、自社CMSテンプレートを持っている会社です。

まとめ

医療行為のためだけでのものではなく、健康維持、介護サポートなど、ヘルステックの考え方は様々あるのが理解できたと思います。

今後、益々高齢化を迎える日本において、人材の数には決まりがありますので、ロボットを始めテクノロジーの力によって人助けになる試みは計りしれません。

そういった意味でも、今後のヘルステックのイノベーションに期待が持たれています。

実際に「ヘルステックに関する開発をお願いしたいけどどの業者に依頼すればいいか分からない」そういったお悩みがあればぜひリカイゼンにご相談ください!

リカイゼンでは、一度にまとめて複数社から概算見積もりを取得ることができ、費用相場を知ることが可能です。

完全無料でご利用いただけます。まずは気軽にご相談ください。

ソフトウェア・業務システム開発の依頼先探しなら、

リカイゼンにおまかせください!

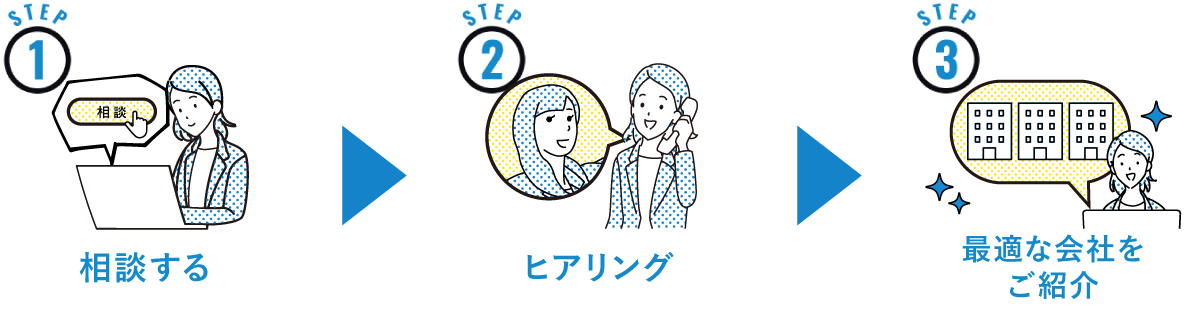

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

ソフトウェア・業務システム開発の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

- 会社の選び方がわからない

- 何社も問い合わせるのが面倒くさい

- そもそも依頼方法がわからない

- 予算内で対応できる会社を見つけたい

発注サポート経験豊富な専任スタッフが

あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!

ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。

お気軽にご相談ください!

ソフトウェア・業務システム開発の

依頼先探しなら

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

まずはご質問・ご相談なども歓迎!

お気軽にご連絡ください。