API連携の方法を解説!具体事例やメリット、依頼先おすすめ企業を紹介

- [更新日]2024/07/12

- [公開日]2022/02/25

- 4576 view

目次

API連携の方法を解説!具体事例やメリット、依頼先おすすめ企業を紹介

API連携とは、アプリケーションやソフトウェア同士を連携させるもので、

新しく開発するのではなく必要な機能を外部の機能を差し込むことによって、システムの利便性を高めることができる仕組みです。

今回の記事では、API連携とは何か、具体例やメリット・注意点、API連携の方法などについて詳しく解説します。

リカイゼンでは、API連携実績を多数持つ会社の中から、ご要望に合う会社を厳選して無料でご紹介します。

お電話でのご相談は

03-6427-5422

そもそも「API」とはなんでしょうか?

APIとは、「Application Programming Interface」の頭文字をとった言葉で、

アプリケーションやソフトウェア同士がお互いにやり取りをする際に使う、インターフェース仕様のことです。

インターフェースとは「接点」という意味ですが、IT用語では2つのものをつなぐ部分のことを指します。

例えば、パソコンとスマホをつなぐ場合、USBで連結する部分がありますが、ここも「インターフェース」と呼ばれます。

その他にも、パソコンにおいて「ユーザーインターフェース」という言葉もあり、ユーザーとパソコンをつなぐものですので、

具体的には文字入力やボタン、画面表示などを指します。

したがって、APIとはアプリケーションやソフトウェア同士をつなぐ「窓口」として覚えるとよいでしょう。

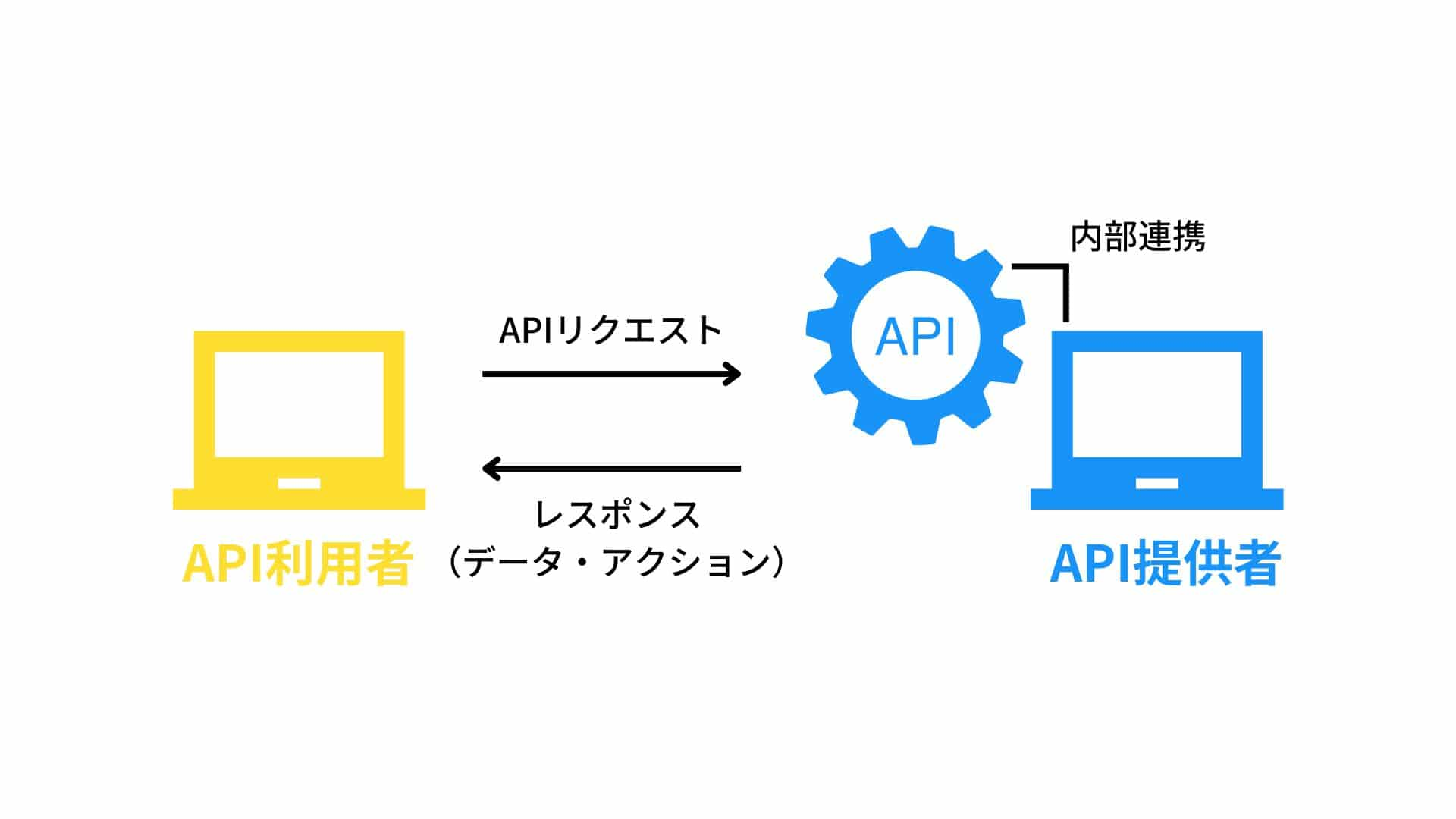

APIによって繋がれる2つのシステムには「役割」が存在します。

APIは、リクエスト(要求)とレスポンス(応答)によって構成されます。

リクエストをするほうが「API利用者」、レスポンスをするのが「API提供者」という立場になります。

「API利用者」をシステムA、「API提供者」をシステムBとすると、

システムAが「こういった情報を出して」とシステムBに要求すると、システムBが情報をシステムAに対して提供するというイメージです。

世の中に存在するアプリケーションやソフトウェアは、そのほとんどがAPI連携をしています。

例えば、ショップのアカウントにはYahoo!IDを使ってログインできるものがありますが、

これはYahoo!とショップのアプリがAPI連携しているからできることです。

このようにSNS認証を連携させることで、ショップアカウントのIDとパスワードをショップの数だけ覚えておく必要がなくなり、

Yahoo!IDだけでログインできます。

SNSアプリと配信アプリや音楽アプリなどを連携させれば、配信開始や新曲発表のお知らせをSNSで共有することが可能です。

他にも、銀行システムと会計ソフトの連携、Amazonとブログの広告表示連携などさまざまなものがあります。

このように、すでにAPI連携をしていないアプリケーションやソフトウェアはないのではと思えるほど、多くのシーンでAPI連携が行われています。

上記のAPI連携の具体例で見たような、サービスを使用するのに必要な「情報」を共有することができます。

昨今、独自でシステム開発をしなくても、パッケージサービスやSaasサービスが充実し、機能や目的に応じて、

複数の外部サービスを使用する機会が増えました。一方で複数のサービスを使用することにより、情報が散在してしまうという事象もよく発生しています。

どんなシーンで活用できそうか、以下に例をご紹介いたします。

顧客管理を目的に使用しているシステムAと、請求管理に使用しているシステムBがあったとします。

毎月月末に請求額を確認するため、顧客管理の中にあるユーザーの使用状況をシステムAの情報をシステムBに共有させる必要があるとするとどうでしょう。

CSVなどによって情報のアウトプット・インプットをしているケースもあると思いますが、

システムによってCSVフォーマットが統一されていないことが多いため、データを加工する必要があります。

システムAからCSVでデータを出力し、出力したデータをシステムBの入力フォーマットにあわせて成形し、

システムBにCSVでインポートする。こうした「出力→データ加工→取り込み」は、一見すると、「発生頻度が少ないし…」

「作業内容は決まっているから…」などとちょっと面倒くさいけど、仕事に大きなインパクトがないため、そのまま進めるというふうになりがちです。

しかし、実際は継続していくと、年月が経ちデータ量が増えてきたり、社内の人がやめてしまって担当する人がいなくなってしまったり、

ということを考えると、課題リスクの高い業務でもあります。

上記のようなケースは、API連携により、自動化を検討すべき事項の一つと言えるでしょう。

toC向けなどのサービスで考えてみましょう。

新しく興味があったサービスがあり、利用しようとすると会員アカウントの作成が求められるとします。

名前、住所、メールアドレスなどを入力することを考えると、ふと入力が面倒くさいなと思い、サービスの利用を躊躇してしまう…と、

このような経験はないでしょうか?

そんなときに、すでに持っているアカウントを使うことで情報連携ができるとしたらどうでしょう。

いちいち情報を入力せずに、既存のアカウントとワンタップ連携ができるのであれば、

会員登録もボトルネックにならず、サービス利用をしてもらえるスムースな顧客体験を実現できます。

また、API連携によってサービスにおける機能の充実を図ることができます。

本来であれば、開発コストがかなり必要な機能も、APIで外部サービスを利用することにより、コストと時間をカットすることができます。

活用シーンとしては、以下のような例が考えられます。

サービスの利用料の支払いをクレジットカード決済対応できるように機能拡充したいというケースがあったとします。

ただし、クレジットカードなどの個人情報を扱うシステムはセキュリティ面へのハードルが高く、

自社開発しようとするとかなり高額になってしまいますし、運用についても大きなリスクを伴います。

そのようなときに、クレジットカード決済サービスが提供しているAPIを使用することにより、

クレジット決済部分だけを提供サービス側にて処理してもらうことで、自社システム上ではクレジットカードの情報を持たず、

済処理が終わった情報だけを維持することで、クレジットカード決済機能を持つことができます。

サービスシステムとして、自社ですべて開発しなくても、提供できる機能を増やすことができると言えます。

API連携で、業務改善やサービス拡充を検討したいという方は、リカイゼンにご相談ください!

お電話でのご相談は

03-6427-5422

API連携を行えば既存のアプリケーションやソフトウェアを使いまわせるため、新たに開発を行うコストを削減できます。

さらに、ユーザーにとって使い勝手が良くなることも多く、メリットが大きいです。

セキュリティレベルが高い既存のSNS認証の仕組みを利用することで、セキュリティの強化も狙えます。

一方で、外部のアプリケーションやソフトウェアを使うため、利用していたサービスが停止した場合、

自身のサービスにも影響を受けるというリスクがあります。複数のシステムが連携しているため、

障害が起こったときの切り分けが難しいという点もリスクです。

ここからは、API連携のメリットと注意点について詳しく説明します。

すでに存在するアプリケーションやソフトウェアを利用できるので、新しく機能を開発する必要がありません。

例えば、セキュリティレベルの高いログイン認証システムを新規で作ると、時間もコストもかかります。

しかし、すでに存在するYahoo!IDやTwitterなどの認証の仕組みを使えば、ログイン認証部分の開発に必要なコストを最低限まで抑えられます。

このようにソフトウェア開発にかかるコストを大幅に削減できるのは、非常に大きなメリットといえるでしょう。

上記のようなSNS認証連携を行うと、ユーザーは普段使っているYahoo!IDやTwitterのIDなどを使ってログインできます。

新たにID登録を行い、IDとパスワードを覚える必要がないので、ユーザーにとっても非常に使いやすい仕組みです。

また、会計ソフトと銀行アカウントが連携していれば、口座の明細情報を会計ソフトにエクスポートできるのでいちいち入力する必要がありません。

このように、API連携をするとユーザーが使いやすくなることが多く、サービスの質が向上するというメリットがあります。

コストをかけずにサービスの質を向上できるのは、非常に大きなメリットです。

Yahoo!IDやTwitterなど、セキュリティレベルの高い既存の認証機能をAPI連携で使えば、セキュリティの強化につながります。

既存のSNS認証にはIDとパスワードで認証するだけでなく、メール認証や電話番号認証などのよりセキュリティレベルの高い認証方式が実装されています。

これらの何種類もの認証方式を新しく実装するためには、多大なコストと時間がかかりますが、

既存のSNS認証を使えばセキュリティを簡単に強化することが可能です。

他のサービスと連携している場合、そのサービスが停止してしまうとこちらにも影響が出てしまいます。

例えば、Yahoo!IDやTwitterで障害が起こった場合、SNS認証連携をしているシステムでもログインができなくなります。

このように、他サービスによる影響を受ける可能性があるため、注意が必要です。

いくつかのサービスと連携していると、他のサービスで不具合が発生した場合に対応が難しいという問題もあります。

他サービスの不具合を直接直すことはできないので、サービスの復旧待ちをしなければいけません。

APIを利用することで、ユーザーのセキュリティレベルを上げることができますが、システムという観点を考えると自社システムについて、

外部システムとの「口」を用意することになるので、

「口」がない状態と比べるとセキュリティホールになりうる可能性があることは理解しておく必要があります。

また、API提供者として、サービスの一部を提供する際は、新規ユーザー獲得の窓口になったり、

サービス認知を図る役割を持ってくれますが、一方で自社サービスやプログラムを他者に使わせることになるとも言えます。

APIによって享受できるメリットは非常に大きいですが、一方で外部とつながる「口」になり、

他社への依存が生まれるということを理解して使用するということが大切です。

ここからは、API連携の一般的な方法について、解説します。連携の方法は連携したいAPIによって異なるので、詳しくは個別にご確認ください。

連携したいAPIの提供会社に情報を登録します。ここでは、必要になることが多い情報の例をあげていきます。

登録後に審査が必要な場合もあります。TwitterやInstagramなど、連携したいシステムによっては英文による記述が必要な場合もあるのでご注意ください。

通常ログインする際のログインIDとパスワードに当たる、「APIキー」と「シークレットキー」を取得し、ソフトウェアやアプリケーションに設定します。

「APIキー」と「シークレットキー」は重要な情報なので、厳重に保管しましょう。

連携したいAPIが公開している仕様書に沿って、ソフトウェアやアプリケーションの連携部分を実装します。

APIによって仕様が異なるので、ホームページなどで公開されている仕様書をよく読んで実装しテストを行いましょう。

上記でAPI連携の方法を簡単に説明しましたが、基本的にAPI利用のドキュメントは、開発者向けに書かれているので、

システム開発の知見がなければ、自身で対応するのはとても難しいものです。

API連携の注意点でも見てきたように、セキュリティ問題などは重要度の高いものであるため、素人で対応するのはリスクが大きいとも言えます。

では、API連携について開発会社に依頼・外注するときは、どのように依頼先を選べばよいのでしょうか。

API連携は一見ドキュメントが公開されているので、どの開発会社に相談しても対応してもらえそうに見えますが、

実際はドキュメントを読んでそもそものシステムを理解するところから始まります。

「他の人が作ったシステムを理解すること」は、外部から見ると一見簡単そうに見えますが、実際のところ開発者視点に立つと、なかなか手ごわい内容です。

自分で作っているシステムではないので、API提供者としてサービス提供しているシステムの仕様を理解したり、

システムの癖を知るなど、他の人が作ったシステムについても抵抗なく学習して取り組めるような依頼先を見つけることが大切です。

一番手っ取り早いのは、利用したいと思っているAPI提供側のサービスについて、実際にAPI連携したことがある、

もしくはドキュメントを確認したことがあるという開発会社を見つけることです。

このようなピンポイントの条件で開発会社を探すときは、ビジネスマッチングサービスの利用が最もシンプルかつ効率的な方法です。

リカイゼンでは、希望条件に応じて、当てはまる会社だけを無料紹介しています。もし、API連携を検討している場合は、リカイゼンで最適な依頼先を探してみましょう。

お電話でのご相談は

03-6427-5422 Eastgate Software JSC.は日本国内でのコンサルティング対応が可能なオフショア開発会社です。海外の優良企業とパートナーシップを結んでいる他、多数の日本企業にもシステムを納品しています。 SNSやWebサービス間でのアクセス権限の許可をおこなうプロトコルであるOAuthの認証サーバー構築にも実績があり、AI/ビッグデータ分野でのノウハウも十分に持っている会社です。 システルは、料金シミュレーション用API開発をはじめ、引越し見積・比較Webサイト、自動車販売サイト、大学ネット出願システムなど多数の開発実績を経験豊かなエンジニアが支えています。 Google Cloud API、Stripe API、スマレジ APIなど連携実装を行った実績があり、さまざまなAPI連携開発に対応することができます。 レタスは1998年の創業以来、大阪を拠点にシステム開発と保守サービスを提供しています。業務の効率化・コスト削減・人為的ミス削減・モバイルを活用した業務改善など、クライアントのニーズに沿った業務の最適化を目指し、ワンストップでスピーディーな構築を実現している会社です。 代表的な実績に、オリジナル音源をダウンロード販売している制作会社でのAPI開発があります。ApacheとMySQLを用いて新たに音源サーバーを構築し、いつでもダウンロード可能なシステムにしたことにより、海外を含めた販路拡大に貢献しています。 Schizanthusは、良きパートナーという花言葉を持つ南米の花の名前を付けたシステム開発会社です。飲食店向けアプリを自社サービスとして運営しながら、Webサイト構築やアプリ開発のサービスを提供しています。 大手プライベートジムのアプリ開発では、トレーナーと利用客をつなぐ目的を達成。利用客側では食事管理や体組成グラフなどのAPI実装をおこない、トレーナー側では営業やバッチなどと連携し、リリース後は保守業務も担当しています。低コストでのハイブリッドアプリ開発も可能です。 キーズデザインは、デザインマネジメントから新規事業支援、システム開発まで幅広くサービスを提供しています。デザインを重視した業務改善を中心に力を入れ、既存サイトのリニューアルにも対応。 文書の編集やセキュリティを付与するDocuworksのAPI連携などにも実績があります。Docuworks上で様々なドキュメントを一括管理できれば、業務の負荷を軽減可能です。

ここではAPI連携とは何か、具体例やメリット・注意点、API連携の方法などについて詳しく解説しました。

API連携をすることで、低コストで優れた機能を実現できる、セキュリティを強化できるなどの多くのメリットがあります。

API連携をうまく活用し、自社業務効率化や提供サービスの機能拡充を行い、利用者の満足度を上げていきましょう。

企画段階からのご相談も受付中!気軽に相談できるプロをご紹介いたします。

受付時間:平日10:00~18:30

1. APIとは?

API連携の具体例

API連携でできるのは「連携」と「拡張」

連携:同じ情報を共有する

拡張:できることを増やす

リカイゼンは、15年以上ビジネスマッチングを運営してきたサービスで、無料で希望に応じた会社を紹介します。API連携の相談に最適な開発会社を見つけましょう。

受付時間:平日10:00〜18:30

2. APIの連携のメリットと注意点

メリット➀:ソフトウェア開発にかかるコストを削減できる

メリット②:サービスの質が向上する

メリット③:セキュリティ強化ができる

注意点①:サービス停止の可能性がある

注意点②:不具合への対応が難しい

注意点③:セキュリティに関する課題

3. APIの連携方法

➀API提供会社に情報を登録する

②APIキー、シークレットキーを取得する

③APIの仕様書に沿って実装する

4. API連携を行うときはプロへの外注がオススメ

API連携はシステムの知見が必要

API連携の依頼に向いている開発会社とは

受付時間:平日10:00〜18:30

5. API連携におすすめの開発会社5選

Eastgate Software JSC.

システル株式会社

株式会社レタス

株式会社Schizanthus

キーズデザイン合同会社

6. まとめ

WEBサービス開発の依頼先探しなら、

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

WEBサービス開発の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

- 会社の選び方がわからない

- 何社も問い合わせるのが面倒くさい

- そもそも依頼方法がわからない

- 予算内で対応できる会社を見つけたい

発注サポート経験豊富な専任スタッフが

あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!

ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。

お気軽にご相談ください!

WEBサービス開発の

依頼先探しなら

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

まずはご質問・ご相談なども歓迎!

お気軽にご連絡ください。