【イベントレポート】5月22日(木)開催『“界隈”を活かす!WEB3時代のマーケティング新定石―コミュニティとデータを融合した活用法とは?』

- [更新日]2025/06/24

- [公開日]2025/06/24

- 512 view

目次

【イベントレポート】5月22日(木)開催『“界隈”を活かす!WEB3時代のマーケティング新定石―コミュニティとデータを融合した活用法とは?』

リトライブ株式会社は、コーポレートフィロソフィーである「ビジネスに出会いを、リトライブはサステナブルな仲間をつくります」のもと、同じ目的を共有する仲間・チームづくりのためのコミュニティサービス「BeaTRIBES(ビートライブ)」の運営を行っています。

コミュニティ形成の一環として、Techトレンドの学びの場であるオフライン型自社イベント「BeaTRIBES HuB(ビートライブ ハブ)」を定期開催しています。

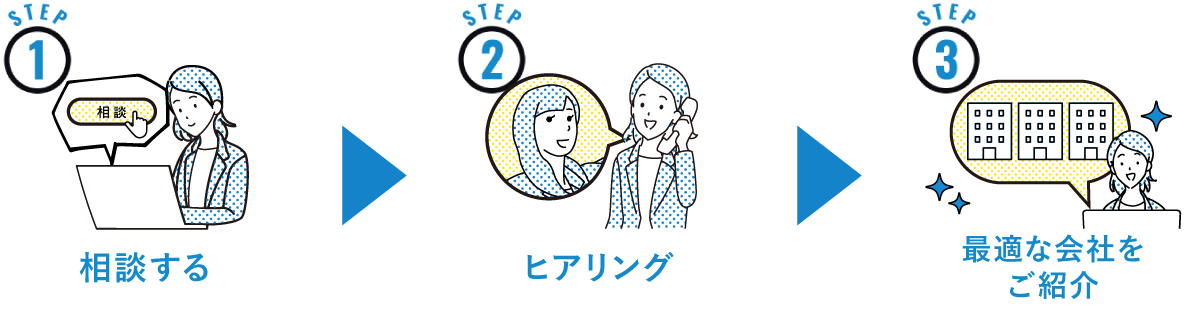

WEB3関連実績を多数持つ会社の中から、ご要望に合う会社を厳選して 無料 でご紹介します。企画段階からのご相談も受付中!気軽に相談できるプロをご紹介いたします。

お電話でのご相談は03-6427-5422

受付時間:平日10:00~18:00

セミナーレポート:“界隈”を活かす!WEB3時代のマーケティング新定石―コミュニティとデータを融合した活用法とは?

「Web3って結局何ができるの?」──そんな声が聞かれる今、マーケティング分野での具体的な活用事例が注目を集めています。

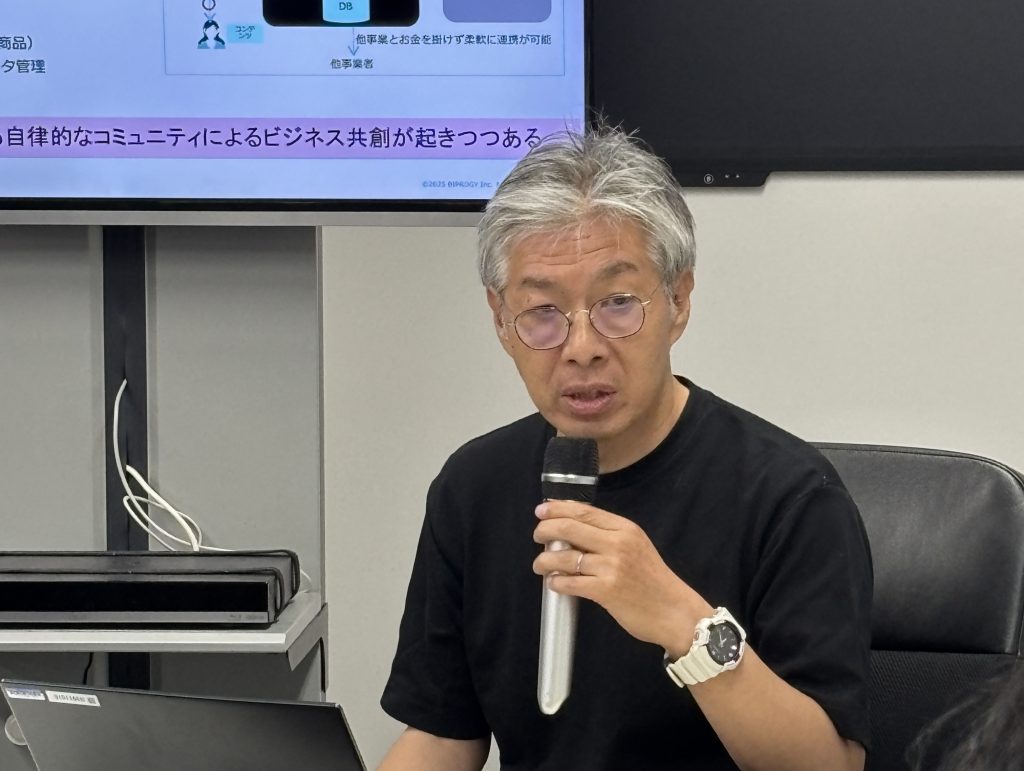

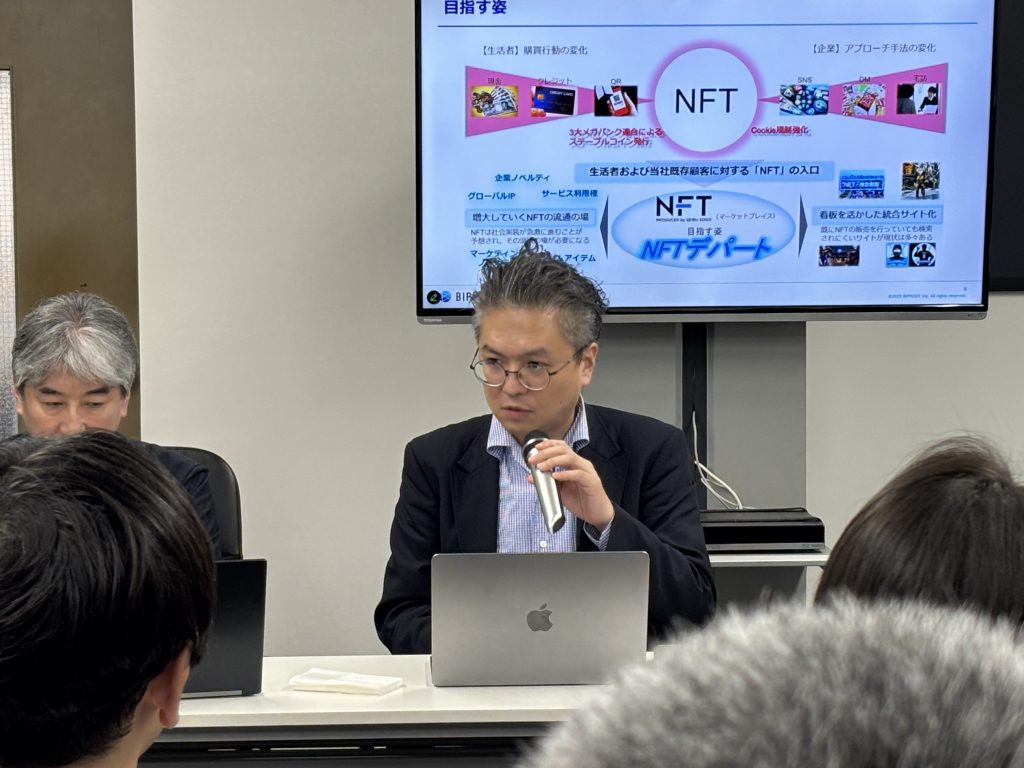

本セッションでは、「“界隈”を活かす!WEB3時代のマーケティング新定石 ― コミュニティとデータを融合した活用法とは?」と題し、BIPROGY株式会社の牧野 友紀氏、小谷野 圭司氏、株式会社そごう・西武の石川 淳之氏にご登壇いただきました。

BIPROGY株式会社、株式会社そごう・西武は、web3を活用した、NFT 販売に関わるマーケティング実証実験を行っています。

その実証実験から見えてきたWeb3がもたらす顧客理解の進化と、新たなマーケティングの可能性についてお話いただきました。

WEBの進化とWEB3の位置づけ

まずは、現在のWEB3の考え方としてBIPROGY株式会社の牧野氏よりお話いただきました。

インターネットは、以下のような3つのフェーズを経て進化してきました。

- WEB1.0:1995年頃に登場。主に情報の一方向的な閲覧を中心とした時代。

- WEB2.0:SNSを中心に、生活者も情報を発信できる双方向の時代へ。

- WEB3:P2P(ピア・トゥ・ピア)による直接取引や、データの自己管理が可能な次世代インターネットの幕開け。

WEB3では、単なる技術進化にとどまらず、価値観や思想そのものに大きな変化が見られます。

思想としてのWEB3:キーワードで理解する

WEB3は、技術だけでなく思想や哲学も含む概念です。以下のようなキーワードがその根幹を成していると言います。

- ・自律分散

- 中央集権的な管理から脱却し、個々が独立して意思決定できる構造。

- ・自己主権

- 自分のデータや資産を他者に依存せずに管理・利用できる状態。

- ・トークンエコノミー

- 資産や権利をトークンとして表現し、個人間で自由に交換できる経済圏。

例えば、Amazonで購入した電子書籍は、実際にはAmazon内に閉じた形での閲覧権にとどまります。しかしWEB3の世界では、電子書籍の権利そのものがブロックチェーンに記録され、所有権や譲渡権が保有者に帰属する「自己主権」の実現が目指されます。

技術としてのWEB3:信頼を支えるインフラ

WEB3を支えるテクノロジーには、以下のような要素があります。

- P2Pネットワーク

- 中央サーバーを介さず、利用者同士が直接通信する仕組み。

- パブリックブロックチェーン

- 特定の企業や団体が支配しない、誰もがアクセス可能な分散型台帳。

- トークン

- 保有者が明確な権利や資産を表すデジタル情報単位。

牧野氏は、「もし提供元なるサービス会社がサービスを終了しても、購入した権利がパブリックチェーン上にあれば、規約・契約次第になるが保持し続けることが可能になる」と語り、中央集権型のリスク回避としてもWEB3の可能性を示しました。

WEB3の現在地:金融とマーケティングの2領域で拡大中

- 金融領域では

-

- 米国では仮想通貨ETFやステーブルコインなどWEB3を活用した本格的な金融商品や決済手段が誕生し、新たな事業の展開が始まっている。

- 国内でも2025年は「ステーブルコイン元年」とも呼ばれ、国内大手金融機関でドル建てのステーブルコインの取り扱いが始まり、円建てのステーブルコインの発行も準備が進行中。

- 国内でステーブルコインの流通が始まると、web3ウォレットの普及が加速し、web3市場拡大の起爆剤となると予測されています。

- マーケティング領域では

-

- 企業が顧客との接点づくりや関係性維持の手段として、既にNFTやトークンの活用が始まっています。また、将来はポストクッキーとなるトークングラフを活用した新たな1 to 1マーケティングの実現が期待されています。

- BIPROGYやそごう・西武もこの領域に参入し、小売り実業の資産とノウハウ、データドリブンな仮説検証等、両社の強みを活かしたアプローチを模索中です。

そごう・西武との取り組み

続いて、WEB3マーケットにおけるそごう・西武の取り組みについて、株式会社そごう・西武の石川氏にお話いただきました。

百貨店が挑むデジタルアート市場

世界の美術市場をみたときに諸外国に比べ日本では珍しく、百貨店が美術品販売の主要チャネルとなっており、そごう・西武もその一翼を担っています。この美術品市場における強みを活かし、デジタル化が進んだ先に訪れるであろうデジタルアート市場への進出を見据えた同社は、2021〜2022年に話題となったNFT(非代替性トークン)アートの提供という新たなチャレンジを始めました。

若手社員の社内提案を契機に、NFTを販売するマーケットプレイス構想がスタート。構想の立ち上げ段階では方針もNFTアートの販売に限定したものでしたが、徐々に生活者の購買行動や決済手段の変化、さらにはマーケティング環境の変化を捉えた戦略へと進化しました。

そごう・西武が目指すNFTの位置づけ

そごう・西武では、NFTを単なるデジタル商品の販売ツールではなく、消費者との新たな接点=“玄関口”と位置づけています。以下のようなアプローチが取られました。

- ・フィジカルとデジタルの相乗効果

- リアル店舗での展示や販売とデジタルコンテンツ(NFT)の連動により、消費者への新たな体験価値(リアル→デジタル)と消費者の「触れてみたい」欲求(デジタル→リアル)を喚起。

- 既存ブランドの信頼性を活かす

- マーケットプレイスの乱立環境下で、自社の“看板”と長年、多くの生活者の方々に消費体験を提供してきたことによる信頼性を強みに展開。

- 新たなマーケティング手法としてのNFT活用

- クッキー規制が強化される中、NFTを起点とした新しいデータ取得・分析手段として位置づけ。

実証実験から見えた可能性と課題

2024年11月には「SIW(シブヤイノベーションウィーク)」の一環として西武渋谷店を舞台に、アートとテクノロジーの融合企画を実施。リアルとデジタルの両面から話題を呼びましたが、来場者の多くが既存ファンであり、一般認知には課題が残りました。

また、BIPROGY社と連携し、NFTユーザーのデータ分析を実施。興味深い知見も得られました。

- NFT保有数100点以上のユーザーが全体の約40%を占める

- クラスタ分析により、以下の3タイプが明らかに

- タイプ1:NFTコアファン

- タイプ2:NFTクリエイター

- タイプ3:趣味の一環としてのライトユーザー

新たな試みとデータ活用の進化

2025年3月には、西武渋谷店B館地下1階の「ME TOKYO」(クレーンゲームを中心として新たなアミューズメント施設)と連動したNFT施策を実施。世界で広がりつつあるWorld プロジェクトのオーブ認証やトークン発行、QRコード活用により、行動データとアンケートを紐づけた新たな分析に取り組みました。

この結果、「NFTコンテンツ販売」から「行動データの可視化・分析」へと構想の主軸がシフト。WEB3の特徴であるオープンな構造データの可能性に注目が集まりました。

実証実験を通じて、従来の仮説では想定していなかった新しい発見が得られたことが、WEB3の本質的な面白さだと語られました。

WEB3コミュニティ分析

続いて、BIPROGY社、そごう・西武社で取り組んだ実証実験にて見えてきた分析結果、そこから見えてきた可能性について、牧野氏、石川氏に伺いました。

ブロックチェーン×リアルデータの活用

牧野氏は、そごう・西武が保有するマーケットプレイスやポップアップストアでの販売データに加えて、ブロックチェーン上に記録されたウォレット情報などのオープンデータを活用し、NFT購入者の分析を行いました。

これにより、そごう・西武という企業の枠を超えたユーザー像の可視化が可能になりました。

購入者の特徴と新しい発見

当初は「アート好き」な層を中心にNFTが購入されると想定していましたが、実際には多様なジャンルのNFTを保有する「NFTマニア」層が多く、NFTそのものへの関心によって購入されていることが明らかになりました。

また、そごう・西武のNFT保有者は、国内の大手企業が発行したNFTも保持していることが確認され、多数のユーザーの指向性は「クリエイティブな作品」ではなく「新しいテクノロジー」や「新たなブーム」に向いていることもわかりました。

店頭施策から見えたボリュームゾーン

2025年3月に実施された店頭施策では、イノベーター層よりも、アーリーマジョリティやレイトマジョリティといった普及期に入ったユーザー層の来店が目立ちました。

これは、そごう・西武という「安心感のある看板」が、新しいテクノロジーに対する心理的ハードルを下げる効果を発揮していたことを示しています。

新たな顧客像と今後の可能性

暗号資産の保有量が多く、購買単価も高いイノベーター層は、店舗での滞在時間も長く、新しい体験への関心が高いことが特徴です。

これまでそごう・西武と接点のなかった層でありながら、既存顧客との共通点も多く見られ、今後のターゲットになり得る存在であると再認識されました。

ブロックチェーンによるマーケティングの変革

石川氏は、従来のポイントカードやPOSでは取得が難しかった「行動」や「心理」に関するデータが、ブロックチェーン技術によって新たに可視化されると語っています。

トークングラフマーケティングによって、より精緻な顧客理解が可能になり、最終的には社内の合意形成や戦略設計にまで活用できる点が、今回の大きな成果といえます。

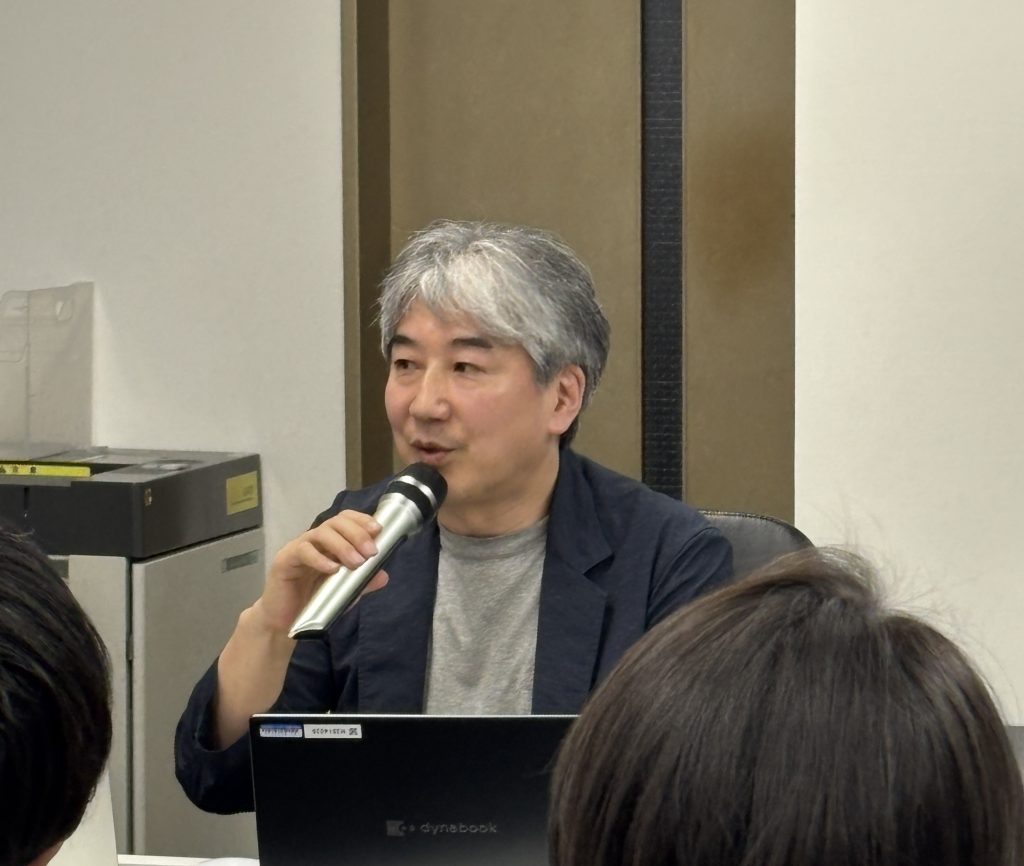

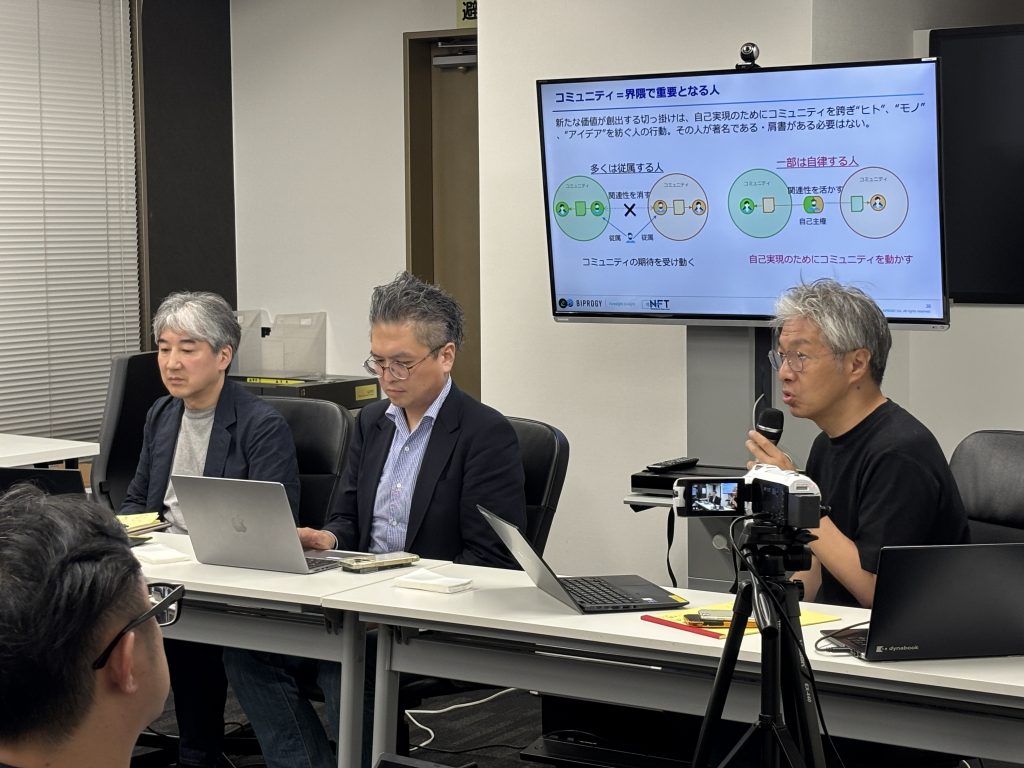

なぜコミュニティが重要なのか

最後に、改めて今「コミュニティ」が注目される中で、WEB3市場との親和性について小谷野氏、石川氏、牧野氏、それぞれの考え方についてお話いただきました。

コミュニティ活用が求められる時代背景

小谷野氏は、これまで企業にとってコミュニティは「便利だが扱いがが難しい存在」だったと語ります。しかしWeb3の時代に入り、コミュニティをより主体的に活用できるようになってきました。特に以下のような社会的変化が、その背景にあると指摘します。

- コロナ禍による価値観の揺らぎ

- 働き方や資本主義の在り方に対して疑問が生まれ、「自己主権」や「自律分散」への意識が高まった。

- 正解のないVUCA時代の到来

- 社会やビジネスにおける「お手本」が存在しない今、企業は個人の思いや熱量を巻き込みながら未来をつくる必要がある。

このような時代において、企業の内と外にいる“価値観を共有する人々”を仲間として迎え入れ、ともに創る姿勢が重要となってきています。それこそが「コミュニティ」の役割なのです。

第5の経営資源としてのコミュニティ

コミュニティを「人・モノ・金・情報」に続く第5の経営資源と位置づけているデロイトの考え方を例に挙げて紹介。将来的には、企業の有価証券報告書にも「コミュニティの稼働状況」が記載され、それが株価に影響するような時代が来るかもしれません。

- ブロックチェーンによる可視化と信頼性の担保

- 企業が主導するのではなく、コミュニティの一員として共に活動するスタイルの重要性

- NFTの保有を介したコミュニティ間の相互送客の可能性

これまで企業が一方的に発信していた情報発信の構造から、双方向かつ共創型の関係へと移行しています。

Web3時代のコミュニティ構造

石川氏は、Web1〜3におけるコミュニティの進化を以下のように説明します。

- Web1:情報の一方向発信(Read)

- 大規模な一体型コミュニティが中心。

- Web2:発信と対話の双方向(Read/Write)

- 小規模な多様なコミュニティが多数誕生。

- Web3:所有による参加(Read/Write/Own)

- フラットなDAOのイメージがあるが、実態は「緩やかなピラミッド構造の集合体」に近い。

この緩やかなピラミッドでは、ファウンダーとメンバーの距離が近く、コミュニケーションも活発です。これにより、デジタル上の関係からリアルでの接点への揺り戻しが起こる可能性があるといいます。

複数のコミュニティをつなぐ「橋渡し人」の存在

牧野氏は、今後重要になるのは「複数のコミュニティを横断的に渡る個人」であり、そうした人がニーズの変化や新たな使われ方を生み出すと指摘します。

- 商品の使い方が多様化し、企業の想定外の用途で消費される

- そうした新たな使い方を発見・広げるのは、複数コミュニティをまたぐ個人

- 企業はこうした「結びつけ役」の個人と関係性を築くことが重要

このように、Web3時代における企業が相対するコミュニティは顧客を代表する「ファングループ」ではなく、価値観を共有し同じビジョンを実現したい仲間であり、企業にとっては戦略的資源としての役割を担っているのです。

まとめ

今回の鼎談を通じて、Web3が単なる技術トレンドではなく、リアルな顧客理解やマーケティング戦略の変革をもたらす実践的な手段であることが紹介されました。

ウォレットデータの分析やトークングラフを活用したアプローチは、従来の手法では捉えきれなかったユーザーの行動や関心を浮き彫りにし、ブランドと顧客の新しい接点を創出しています。企業の実証事例が増える中で、Web3マーケティングは今後ますます現実的な選択肢となっていくでしょう。

交流会・懇親会

セミナーセクション終了後は、登壇者と聴講者を交えての交流会を実施いたしました。各セクションで出てきたテーマを掘り下げたり、事業連携について対話を行ったりとイベントの終了時まで多くの方々にご参加いただきました。

この交流会をきっかけに、参加者の方々から「後日ビジネスの打ち合わせの約束をした」、「協業やアライアンスなどの相談ができるパートナーが見つかった」などの声もいただき、ビジネスのステップに繋がる出会いの場としてもご活用いただいております。

おわりに

リトライブ株式会社では、今後も定期的にビジネスにおける新たな学びと新たな出会いを創出するリアルイベントの開催を行っていきます。

■BeaTRIBESの最新情報:https://beatribes.com/

DX支援開発(AI、IoT、5G)の依頼先探しなら、

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

DX支援開発(AI、IoT、5G)の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

- 会社の選び方がわからない

- 何社も問い合わせるのが面倒くさい

- そもそも依頼方法がわからない

- 予算内で対応できる会社を見つけたい

発注サポート経験豊富な専任スタッフが

あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!

ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。

お気軽にご相談ください!

DX支援開発(AI、IoT、5G)の

依頼先探しなら

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

まずはご質問・ご相談なども歓迎!

お気軽にご連絡ください。