DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義やメリット、成功させるためのポイントを解説

- [更新日]2025/04/30

- [公開日]2022/02/24

- 2421 view

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義やメリット、成功させるためのポイントを解説

「DX」というワードを聞いたことはあっても、具体的に何をするのか、どのようなメリットがあるのか、イメージできないかもしれません。そこで今回は、DXの定義や実施のメリット、成功のポイントを解説します。

「業務プロセスに課題がある」「デジタル化に苦戦している」といった経営者層、担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。DXの基本的な仕組みを理解できれば、社内課題の解決はもちろん、事業の安定的な継続にもつながります。

DX支援実績を多数持つ会社の中から、ご要望に合う会社を厳選して 無料 でご紹介します。企画段階からのご相談も受付中!気軽に相談できるプロをご紹介いたします。

お電話でのご相談は03-6427-5422

受付時間:平日10:00~18:00

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXはデジタル・トランスフォーメーションの略で、もともとは「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる」という概念のことを指します。この概念は、2004年にスウェーデンの大学教授エリック・ストルターマン氏によって提唱されました。

日本では、2018年に経済産業省が企業におけるDXの重要性を指摘し、DXを推進するためのガイドラインを取りまとめたことを出発点として、各企業がDX推進に取り組みはじめました。

次では、DXの定義やITとの違いについて解説します。

DXの定義

経済産業省のガイドラインではDXを以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。”

経済産業省 デジタルガバナンス・コード2.0

この定義によると、DXの目的は次の3点です。

- <DXの目的>

-

- 顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すること

- 業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革すること

- これらの変革により、競争上の優位性を確立すること

この目的達成に向けた手段が「データとデジタル技術の活用」です。

DXとIT化の違い

これまでのIT化とDX化では、その目的が異なります。IT化は、業務の効率化を目的として、IT技術を活用した作業の自動化、効率化、情報の見える化・共有化などを推し進めてきました。

DX化は業務の変革を目的として、IT技術を活用した業務そのものの自動化・不要化、意思決定方法の変革、組織構造の変革を実現しようとしています。さらにDX化では、新規顧客の創出やビジネスモデルの変革、新規事業分野への進出といったビジネスの変革が期待されています。

DXが求められている背景

DXが推進されている理由として、これまでの事業の継続では市場競争で生き残れないという強い危機感があります。

ここからは、具体的な背景を解説します。

「2025年の崖」問題とレガシーシステムの限界

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表したDXレポートで提起した問題の名称であり、具体的には次の課題を指します。

- <2025年の崖に関する課題>

-

- 現在多くの企業で使われている既存システムは複雑化、ブラックボックス化といった問題を抱えており、2025年頃にはビジネスに耐えられなくなる

- DX化による既存システムの刷新ができなければ2025年以降の5年間での経済損失が12兆円にのぼる

この「2025年の崖」を起点として、DX推進ガイドラインの策定など、国をあげてのDX推進の動きが加速しています。

消費行動の変化

消費者の行動の変化もDX化推進の理由の一つです。インターネットやスマートフォンの普及により、Amazonなどの大手ECモールや、Uber、Airbnbのようなシェアリング・エコノミーが発展しています。

これらの企業は、インターネットやスマートフォンによる消費者行動の変化をうまく捉え、時には行動の変化を促すことで、既存の事業からユーザーを奪い取ることに成功しました。

既存の事業者は、現代の消費者行動に合わせてデジタル化を行わなければ、市場で生き残れないという危機感を持ち、DX推進に向けた取り組みをはじめています。

テレワークの普及

コロナ禍によるテレワークの普及も、DX化を推進する理由の一つです。テレワークが普及したことで、リモートで顧客とつながって、商談や契約を行えるシステムが広がりました。

テレワークを行う中で、紙と押印による書類の処理が大きな課題となったことで、電子書類や電子はんこといったデジタル文書の利用が進んでいます。

業界別に見るDXの推進事例

業界別に、DX推進の事例をご紹介します。

物流・製造業界

物流・製造業界では、以下のようなDX化が図られています。

| 業界 | 導入事業 | 目的 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 物流 | 流通センター | ・ヒューマンエラーの防止 ・業務負荷の軽減 | ・仕分け業務へのロボットソーター導入 |

| 輸送事業 | ・業務効率化 ・輸送事故のゼロ化 | ・ドライバー情報のデジタル化 ・ドライバーのリアルタイム情報を見える化 | |

| 製造 | 製造部品管理 | ・在庫情報の管理精度を向上 | ・RFID ソリューションを導入 ・在庫情報の見える化 |

| 制御盤製造 | ・業務ノウハウの属人化を解消 ・作業の簡素化 | ・作業の標準化を実現するツールの導入 ・工程設計のデータ化 ・一部作業の機械化 |

物流・製造の場合、人材や在庫、業務プロセスの管理にフォーカスしたDX化に注力する傾向にあるようです。

小売・EC業界

小売・EC業界のDX化事例も見ていきましょう。

| 業界 | 導入事業 | 目的 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 小売 | 日用品販売 | ・顧客体験の向上 ・業務効率化 | ・アプリ導入により店内状況をユーザーに周知 ・AIカメラによる来店客数の分析 |

| 家電販売 | ・カスタマーサービスの向上 ・業務効率化 | ・AI活用による需要予測 ・アプリ連携による商品情報のナビゲーション | |

| EC | 化粧品販売 | ・顧客体験の向上 | ・AIによるメーク診断サービス ・ARによる髪色シミュレーション |

| アパレル販売 | ・顧客体験の向上 | ・AIによるデジタル採寸 |

小売・EC業界の場合、ユーザー目線でのDX化を推進させ、収益向上につなげるケースが多いようです。

金融業界

金融業界におけるDX化の事例は、次のとおりです。

| 業界 | 導入事業 | 目的 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 金融 | 銀行業 | ・顧客ニーズの把握 ・提案の最適化 | ・顧客情報のデータ化と分析 ・データに基づく意思決定の推進 |

| 証券業 | ・営業組織力の強化 ・顧客満足度の向上 | ・データをもとにした社員の行動分析 ・データをもとにした研修プログラムの作成 |

金融業界の場合、顧客・社員の情報をデータ化・分析し、新たな価値を生み出す方向にDX化が活用されています。

DX導入の4つのメリット

DX導入には、さまざまなメリットがあります。特に、ビジネス効果が大きい4つのメリットを解説します。

生産性の向上につながる

DX導入により、複雑化したレガシーシステムを刷新することで、顧客や商品、在庫の情報について部門を超えて共有できるようになったり、AIやRPAによる省人化などが可能になったります。これにより、既存の企業が抱えている課題の多くが解決され、生産性が向上します。

テレワークの導入によるテレビ会議システムの普及、ペーパーレス化、リモート営業システム導入といったDX化は、社員の働き方改革にも貢献しました。社員が個々の事情に合わせて働く場所や時間を自由に選べるようになり、働き方によりいっそうの多様化がもたらされます。

企業が社員の働き方に合わせて、就業制度や組織構造の変革を行うことで、さらなる生産性向上も期待できるでしょう。

新たな商品・サービスの開発につながる

DX化によって、SNSなどから得たビッグデータを分析することで、これまで気が付かなかった顧客のニーズを発掘できる可能性があります。継続的なデータ分析によって、消費者ニーズの移り変わりをリアルタイムに捉えることで、時代に合わせた商品・サービスを展開できるでしょう。

このように、DX化によって、既存とは違う新たな商品やサービスの開発・提供につながるメリットが期待できます。

レガシーシステムのリスクを回避できる

「2025年の崖」問題として提起されているように、企業のレガシーシステムは限界を迎えようとしています。長期運用されたレガシーシステムは、業務プロセスの複雑化や維持費の高額化などのリスクがあります。

一方、最新システムは、ビジネスシーンの変化に応じた拡張性・柔軟性を兼ね備えているため、コスト削減や業務効率向上を狙うことが可能です。DX化は収益向上だけでなく、将来的に起こりうる業務トラブル回避にも効果が期待できるでしょう。

BCP(事業継続計画)対策になる

DX化の推進により、BCP(事業継続計画)対策にも効果が期待できます。

- <BCP(事業継続計画)とは>

-

- 広域災害や大火災、テロ攻撃などの緊急事態に見舞われた際に、事業への損害を最小限に留める

- 早期の事業復旧を図るため、取るべき手法や方法を取り決めておく計画

DX化には、事業資産であるデータの物理的な分散やバックアップ対策、テレワークによる労働力の分散化なども含まれます。広域災害などによるダメージを最小限に抑えられるため、スムーズな事業復旧が目指せます。

DX推進に必要な5つのステップ

DX化に向けた取り組みを5つのステップにわけて、解説します。

➀現状の業務フローとシステムの可視化

まずは、現状の業務フローとシステムの可視化を行い、DX推進の方向性を明確化しましょう。DX化に求められるのは、自社課題・弱みを改善し、収益向上につなげることです。

現場レベルの課題を見つけるには、業務フローの洗い出しを行い、既存システムの弱み(業務効率低下や負担増加など)を顕在化させる必要があります。課題・弱みに対する改善策は、DX化の方向性となり、導入すべきシステム・ツールも具体化されるでしょう。

②人材の確保と社内リテラシーの向上

DX化には、IT領域に精通した人材確保と、社内リテラシーの向上も必要です。新規システム・ツールを導入しても、扱える人材がいなければDX化はできません。新規人材の確保もしくは社内人材の育成を行い、運用体制の構築を進めましょう。

また、DX化の背景や活用技術など、リテラシーの向上も同時に進めることで、社内の抜本的な改革につながります。漠然とした認識では、組織体制も含めたDX化は実現しません。人材確保と社内リテラシーの向上を行い、会社全体でのDX化を進めましょう。

③デジタル技術の活用

デジタル技術を活用する際は、DX化の目標である収益向上を忘れないよう注意してください。新規システム・ツールの活用により、業務効率化や人件費削減などを目指せます。

しかし、こうした目先のメリットにとらわれてしまっては、経済産業省が提起する「2025年の崖(経済的損失)」はクリアできません。中長期的な視点を持ち、DX化による業務最適化の意味を社内全体の共通認識として周知しましょう。

漠然とデジタル技術を活用するのではなく「何を」「どのように活用して」「どのような成果を目指すか」といった行動指針を意識し続けることが重要です。

④データ分析と意思決定への反映

デジタル技術の活用により収集されたデータは、意思決定に反映させましょう。たとえば、顧客の属性や行動履歴、商品購入の傾向などのデータがあれば、次回のアプローチ方法や提案すべき商品・サービスの方向性立案などが可能です。

DX化による収益向上を狙うには、自社事業への理解を深め、新たな価値を提供できる組織体制を構築しなければなりません。データは、客観的な視点で自社事業を見直すきっかけとなるため、収集・分析を継続させましょう。

⑤改善サイクルの定着

DX化を成功に導くには、改善サイクルを定着させ、施策のブラッシュアップを継続することが大切です。デジタル技術の導入から数年が経過する頃には、市場環境や顧客ニーズが変化するでしょう。

初期段階の施策では対処できない可能性があるため、現状の市場・需要にフィットさせた施策を立案する必要があります。DX化させた業務は、定期的な評価と施策の立案・改善を行い、時代への最適化を図りましょう。

DXを成功させるためのポイント

DX化を成功させるポイントを3つ解説します。

小さな変化を積み上げる

DX化は、小さな変化を積み上げる形で行い、トラブル・不具合のリスクを最小限に抑えることがポイントです。たとえば、社内全体に業務システムを導入させた場合、従来の業務フローとは異なるため、社員が混乱するかもしれません。

まずは、特定の部署・部門・チームなどから導入し、成果や改善点を確認しつつ、DX化の範囲を広げましょう。DX化のノウハウを社内に蓄積するイメージで進めることで、自社にフィットする施策を立案できます。

社内全体で共通認識を持つ

社内全体でDX推進の共通認識を持ち、課題の抜本的な解決に取り組みましょう。実際にデジタル技術を活用するのは、現場の社員です。経営者層のみがDX化の意義やメリットを理解していても、社内全体に浸透していなければ、行動につながりません。

経営者層は、行動指針や目的・目標を社員に示し「DX化が求められる理由」「行動すべき意味」を理解してもらうことが重要です。

DX人材を育成する

DX人材の育成環境を整備しなければ、長期的な組織体制の構築は難しいかもしれません。経済産業省の資料(IT人材需給に関する調査)によると、2030年時点でのIT人材の需給ギャップは45万人と試算されています。

IT需要に対する人材不足は日本全国で懸念されているため、DX人材の雇用を検討しても、期待する人数が集まらない恐れもあります。将来的な人材不足に対応できるよう、社内での育成環境を整備しましょう。

専門家のサポートを受けながら、DXを推進しよう

DX化を成功させるには、専門家(支援サービス)のサポートも検討しましょう。DX推進の支援サービスでは、ビジョンやビジネスモデルの策定、デジタル技術の実装など、包括的な支援が受けられます。

「社内リソースが不足している」「競争力強化に向けて迅速な対応が必要」といった場合、支援サービスを受けたほうが、効率的かつ着実な推進が目指せるでしょう。将来的には内製化も可能なため、DX化のノウハウを求める際は専門家のサポートも検討してみてください。

DX支援実績を多数持つ会社の中から、ご要望に合う会社を厳選して 無料 でご紹介します。企画段階からのご相談も受付中!気軽に相談できるプロをご紹介いたします。

お電話でのご相談は03-6427-5422

受付時間:平日10:00~18:00

まとめ

これから先、市場での競争力を維持して事業を継続していくには、DX化による変革は避けて通れません。自社の課題とDX化のゴールを明確にして、全社一丸となってDX化に取り組みましょう。

DX化を推進できるIT人材が確保できない場合には、DX化の推進を外部委託するのもおすすめです。ビジネスマッチングサイトの『リカイゼン』を利用すれば、DX化推進のプロであるDXコンサルタントを無料で探せます。

DX支援開発(AI、IoT、5G)の依頼先探しなら、

リカイゼンにおまかせください!

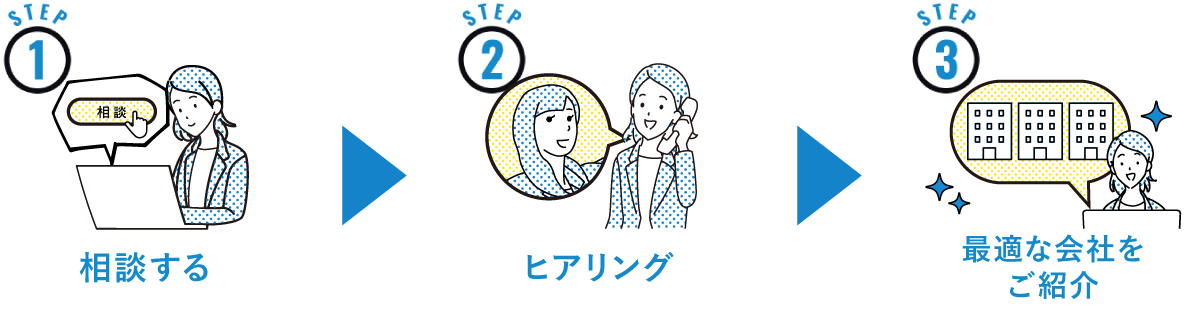

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

DX支援開発(AI、IoT、5G)の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

- 会社の選び方がわからない

- 何社も問い合わせるのが面倒くさい

- そもそも依頼方法がわからない

- 予算内で対応できる会社を見つけたい

発注サポート経験豊富な専任スタッフが

あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!

ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。

お気軽にご相談ください!

DX支援開発(AI、IoT、5G)の

依頼先探しなら

リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

まずはご質問・ご相談なども歓迎!

お気軽にご連絡ください。